Quand je me suis marié à 30 ans, je n’avais guère plus qu’un petit appartement et un salaire modeste. Ma femme venait elle aussi de condition modeste : sa seule famille était son père, M. Velasco , un homme fragile et discret, proche de 70 ans, vivant d’une pension d’ancien combattant.

Juste après notre mariage, il a emménagé avec nous. Et il n’est jamais parti.

Pendant deux décennies , il n’a pas payé l’électricité, l’eau, la nourriture – rien. Il ne s’occupait pas des enfants, ne cuisinait pas, ne faisait pas le ménage. Certains membres de sa famille se moquaient même de lui dans son dos, le traitant de « parasite de première classe ».

Je mentirais si je disais que ça ne m’a jamais touché.

Je rentrais à la maison après une longue journée, j’ouvrais le réfrigérateur pour ne trouver que de l’air, et je le voyais dans le salon, sirotant du café comme si le vide n’avait rien à voir avec lui.

À titre indicatif seulement

À titre indicatif seulement

Mais chaque fois que la frustration me montait à la gorge, je la ravalais. C’est le père de ma femme, me répétais-je. Si je le pousse dehors, qui prendra soin de lui ?

Alors je suis resté silencieux. Et plein de ressentiment.

Un matin froid, il était parti.

Pas de maladie. Pas d’hôpital. Ma femme l’a trouvé au lit, une tasse d’atole à moitié vide à côté de lui, le visage calme, presque apaisé. Il avait 89 ans.

Je n’ai pas ressenti ce genre de chagrin qui vous met à genoux. C’était plutôt un étrange vide, comme si une chaise, toujours restée dans un coin, avait soudainement disparu.

Nous avons fait des funérailles simples. Personne dans la famille de ma femme n’avait les moyens de payer un prix élevé, alors nous avons pris en charge les frais nous-mêmes. Je me suis dit que c’était la dernière obligation que j’aurais envers lui.

Ou du moins c’est ce que je pensais.

Trois jours plus tard , on frappe à la porte.

Un homme en costume sombre se tenait là, mallette à la main, le regard perçant mais indéchiffrable.

« Êtes-vous le gendre de M. Velasco ? » demanda-t-il.

J’ai hoché la tête.

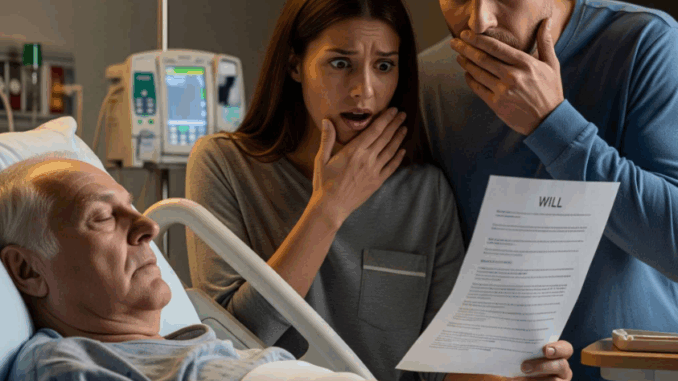

Il m’a tendu un dossier rouge. « Je suis ici au nom de votre beau-père. Selon son testament, vous êtes l’unique héritier de tous ses biens. »

J’ai ri. « Des atouts ? Tu parles des sandales qu’il porte depuis quinze ans ? »

L’expression de l’avocat ne changea pas. Il ouvrit le dossier et commença sa lecture.

Un terrain de 115 mètres carrés, en plein centre-ville. Transféré à mon nom il y a deux ans.

Un compte d’épargne de plus de 3,2 millions de pesos. Mon nom est indiqué comme seul bénéficiaire.

Et puis… une lettre.

À titre indicatif seulement

À titre indicatif seulement

C’était de sa main, les mêmes traits irréguliers que j’avais vus sur des listes de courses et des bouts de papier :

Mon gendre se plaint beaucoup, mais il m’a donné un toit pendant vingt ans sans me laisser mourir de faim.Ma fille est paresseuse, et il a porté le poids de toute la famille.J’ai assez vécu pour savoir qui mérite ma confiance.Il ne m’a jamais demandé un centime, mais je ne peux pas quitter ce monde en lui devant quoi que ce soit.

Mes mains tremblaient. Les mots devenaient flous tandis que mes yeux s’emplissaient.

Pendant vingt ans, je l’avais considéré comme un fardeau. J’ignorais que cette terre était une propriété ancestrale qu’il avait gardée discrètement, j’ignorais qu’il avait économisé chaque peso de sa pension, laissant fructifier les intérêts composés. Il n’y avait jamais touché – ni pour lui, ni pour personne – jusqu’à ce jour.

Ce soir-là, j’étais assis devant son autel, la fumée de l’encens tourbillonnant dans l’air. Sa photo me souriait en retour.

« J’avais tort, Père… » murmurai-je.

« Tu as vécu tranquillement, ne devant rien à personne, pas même à l’homme qui pensait autrefois que tu n’étais qu’un poids sur ses épaules. »

Et à ce moment-là, le ressentiment que je portais depuis vingt ans s’est dissous, remplacé par quelque chose de bien plus lourd… et de bien plus précieux.

Để lại một phản hồi